Mol Cell Proteomics | 张耀阳课题组多维蛋白质组学解析二甲双胍在调控蛋白质泛素化及其稳态中的新功能

二甲双胍是目前治疗2型糖尿病最广泛使用的一线药物,尤其在超重或肥胖患者中表现出良好的降糖效果。除了其显著的血糖控制作用外,近年来大量研究还发现二甲双胍在癌症、心血管疾病、神经退行性疾病以及延缓衰老等方面也具有潜在益处。现有研究认为,二甲双胍药理学功效主要通过抑制线粒体复合体I(Complex I)和激活AMPK信号通路,从而抑制肝脏糖异生并下调mTOR信号。然而,鉴于其广泛的生理效应和治疗潜力,其分子作用机制仍未被完全阐明。

近日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心张耀阳课题组与合作者在Molecular & Cellular Proteomics杂志发表了题为“Multi-dimensional Proteomics Reveal Metformin's Impact on Interconnected Regulatory Networks of Protein Turnover, Ubiquitination, DNA Damage, and Cell Cycle”的研究论文。在该研究中,研究人员利用多维度蛋白质组学数据揭示了二甲双胍影响并调控细胞蛋白质泛素化及其稳态的作用机制。

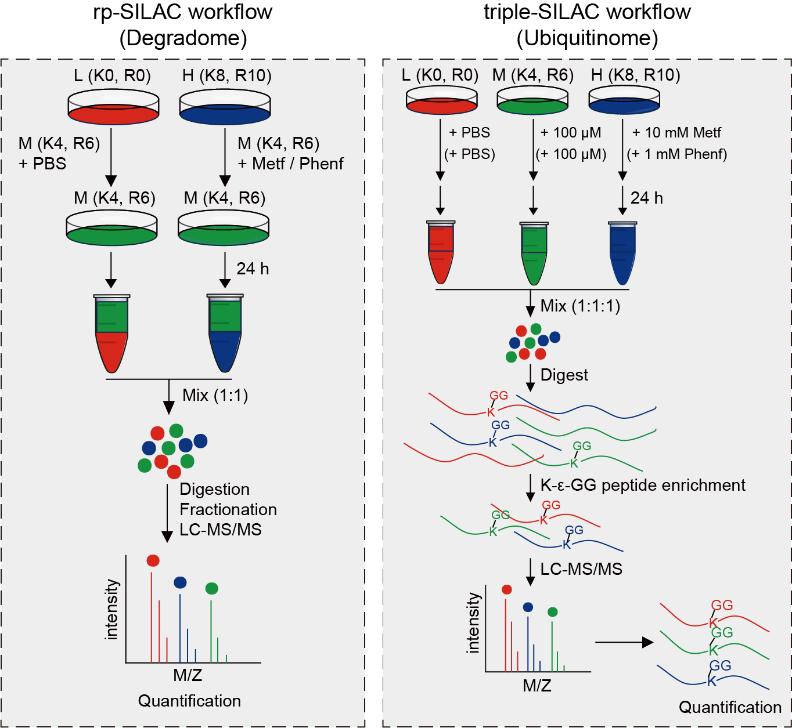

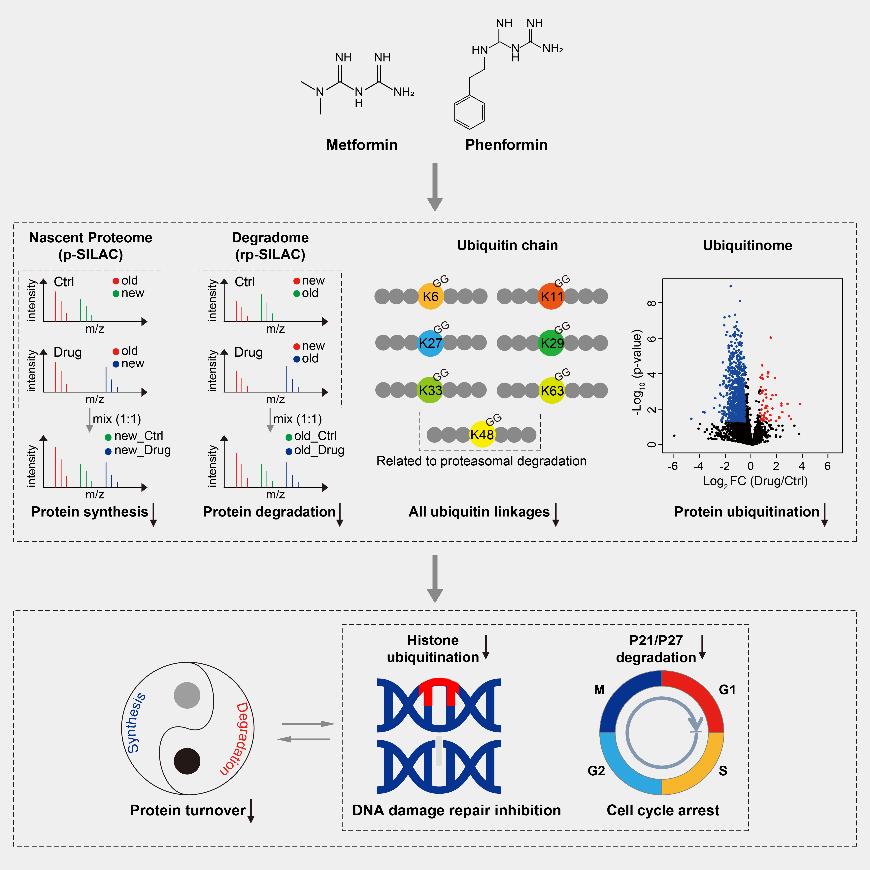

首先,研究人员通过pulsed-SILAC技术证实二甲双胍能够抑制蛋白质合成过程,这与早期报道的二甲双胍通过激活AMPK从而抑制下游的mTOR信号通路使其抑制癌细胞蛋白质合成的结论一致。然而,通过定量蛋白质组学分析发现二甲双胍处理后细胞内的整体蛋白水平并未发生显著变化。为解决这一科学问题,研究人员运用实验室前期开发的reversed pulsed-SILAC方法(图1)(PMID: 39920137)对细胞内蛋白质降解组学进行了评估,实验结果发现二甲双胍对细胞内整体的蛋白质降解过程同样具有显著地抑制效果。为了探究二甲双胍抑制蛋白质降解过程的潜在原因,研究人员通过定量泛素化蛋白质组学方法(图1)对二甲双胍影响的蛋白质泛素化组学进行了深入分析与验证。结果发现二甲双胍能够显著地抑制所有不同形式的泛素化链(其中泛素化K48链与蛋白酶体的蛋白降解息息相关),并且这些泛素化修饰被抑制的蛋白质的生物学功能均与蛋白质合成和降解通路相关。后续研究发现二甲双胍能够通过下调组蛋白的泛素化水平抑制DNA损伤修复过程,以及通过抑制细胞周期相关蛋白的降解从而发挥调控细胞周期进程的作用。

图1. 基于同位素代谢标记策略的实验流程。前者用于定量分析蛋白质降解,后者用于定量分析蛋白质泛素化。

综上,本研究通过整合多维蛋白质组学——包括定量蛋白质组学、泛素化组学分析以及基于同位素代谢标记的蛋白质更迭研究——系统阐明了二甲双胍通过抑制蛋白质更迭和泛素化水平,从而维持细胞内蛋白质稳态的作用机制。值得强调的是,蛋白质稳态与泛素化调控几乎参与所有关键的生物学过程,这为二甲双胍的多重生物学效应提供了重要的药理学基础。进一步地,本研究揭示了二甲双胍通过下调蛋白质周转和泛素化水平,调节DNA损伤修复及细胞周期进程的机制联系,深化了对其药理作用的理解,并为相关药物的机制研究与新药开发提供了新的思路(图2)。

图2. 双胍类药物作用机制示意图。

中国科学院生物与化学交叉研究中心张耀阳课题组长期致力于前沿蛋白质组学技术的开发与应用,旨在在复杂生物体系中解析关键的调控事件,特别关注化学与生物学交叉的前沿领域。课题组希望通过蛋白质组学的视角,揭示化学小分子(包括代谢物、药物及金属离子等)如何独立调控蛋白质功能,或作为供体参与蛋白质的化学修饰(PMID: 31922419、39920137、34706270、41105763)。这些研究不仅推动了对蛋白质化学调控机制的理解,也拓展了对“化学–蛋白质相互作用网络”的认知。相关发现在基础科学层面具有重要意义,也可能为新型治疗策略和药物研发提供新的思路与方向。本文的共同第一作者为本中心毕业生王志远博士及在读博士研究生李建龙。本项目获得国家自然科学基金、中国科学院及上海市科委的资助支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mcpro.2025.101440

附件下载: